Naomi Oreskes & Erik M. Conway

Merchants of doubt, Blombury Press, 2010, 356 pages

Un livre important qui explique comment, alors que toutes les données scientifiques démontrent une vérité, certains réussissent à semer le doute pour freiner toute mesure régulatrice.

Quels sont ceux qui parviennent à bloquer tout mesure de protection et selon quelles méthodes, c’est ce que cherchent à découvrir les auteurs à la suite d’une enquête particulièrement documentée.

Le premier cas analysé est celui des effets du tabac sur la santé. La réalité du danger avait été mise en évidence dès 1957 aux Etats-Unis par le US Public Health Service qui avait conclu que « le principal facteur de l’augmentation du cancer du poumon » résidait dans la consommation du tabac. Peut-être sentant le risque, l’industrie du tabac passe un contrat avec une agence de relations publiques, crée « Tobacco Industry Research Committee » et lance une campagne sur le thème du doute scientifique et de l’absence de preuves. Et, alors que les médias commencent à relayer les risques sanitaires, l’industrie réussit à vendre la doctrine de l’équilibre des points de vue et de la nécessité « éthique » de publier en contrepoint des articles critiques, le point de vue de l’industrie du tabac. Les relais d’opinion sont mis à contribution et en 1957 une brochure « Smoking and Health » est adressée à 350.000 professionnels de la santé aux Etats-Unis. L’association change sa dénomination trop évocatrice d’un lobby et devient le « Council for Tobacco Research ».

Le plus étonnant est qu’alors que toutes les études (près de 2.000 entre 1957 et 1967) pointaient la responsabilité univoque du tabac, la réaction de l’industrie du tabac consista en davantage de dénégations et l’accent toujours amplifié sur le doute : « Il n’y a pas d’évidence scientifique que la cigarette engendre le cancer du poumon ». Et le pire est la totale mauvaise foi puisque, et les éléments des procès ultérieurs le montrèrent, l’industrie du tabac était parfaitement consciente des risques, et cela dès 1953.

Les auteurs présentent ensuite le cas des pluies acides dont le phénomène fut découvert en 1963 comme résultat de la pollution de l’air. Ici également, la machine à engendrer le doute se met en place et les arguments seront souvent semblables : absence de preuve scientifique, disproportion entre les conséquences supposées et le coût des mesures de protection, probabilité d’autres facteurs explicatifs et notamment des causes naturelles. Le doute est propagé par des think tanks conservateurs comme le Hudson Institute ou le George Marshall Institute. Le travail de sape se poursuit et encore en 2007, ce dernier Institut écrivait que les risques associés aux pluies acides étaient « largement hypothétiques » et ce désormais en l’absence de toute étude scientifique pouvant étayer les propos.

Le cas du trou d’ozone est analysé. On retrouve les mêmes techniques de relations publiques et la création d’organismes en couverture institutionnelle comme le « Aerosol Education Bureau » ou le « Council on Atmospheric Sciences ». L’argumentation était élaborée autour de trois axes : absence de preuve que les CFC allaient dans la stratosphère, absence de preuve qu’ils produisaient de la chlorine, absence de preuve que celle-ci détruisait la couche d’ozone.

Pour les auteurs, « si la régulation environnementale devait être basée sur la science, alors l’ozone serait une success story » (p. 251). C’est en effet un rare cas où l’industrie, et Dupont Corporation notamment, comprit son intérêt économique en prenant les devants alors même que les think tanks (Marshall Institute, Heritage Fooundation, American Enterprise Institute, Competitive Enterprise Institute, …) restaient sur une position défensive. La critique provenait également – et surtout – des proches de l’administration Reagan et notamment du département des transports. Les arguments furent que les substituts aux CFC pouvaient être « toxiques, inflammables et corrosifs » et furent largement développés dans des revues comme le Wall Street Journal ou Fortune.

Après la première salve sur le tabac, l’industrie du tabac connut une deuxième secousse dans les années 90 avec la mise en évidence des dangers du tabagisme (Second Hand smoke). Ici, un programme fut élaboré, le projet Whitecoat, pour « renverser les conceptions scientifiques et populaires que le tabagisme passif est dangereux ». Des scientifiques furent recrutés, les mêmes think tanks furent mis à contribution, des icones furent utilisées (S. Stallone) et un argumentaire basé sur les notions de liberté et de tolérance fut mis en œuvre. La stratégie est « paralysis by analysis » ; insister sur la nécessité d’avoir toujours plus de données avant de décider.

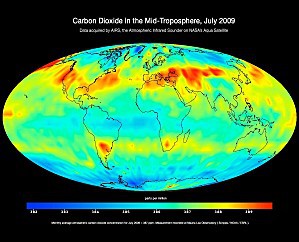

Le chapitre consacré au réchauffement climatique est le plus actuel. Il montre que là aussi le consensus est quasi total dans la communauté scientifique et que les rares doutes concernent les conséquences et leur degré de gravité (échelle d’élévation de température) et non la part anthropique.

Les auteurs observent le décalage entre le constat scientifique et la réaction des politiques qui évoluent dans une urgence : « Quand vous allez à Washington et que vous leur expliquez la gravité des problèmes en 2050, ils vous répondent : Revenez me voir en 2049 ! »

Sur ce sujet, les auteurs montrent le décalage entre une vision économique, le court termisme politique et la croyance sociale au progrès technique par rapport à un constat d’extrême gravité émanant de la communauté scientifique.

Le septième cas présenté (le sixième concerne le programme de défense militaire appelé « guerre des étoiles ») traite de l’attaque révisionniste sur l’œuvre de Rachel Carson.

Rachel Carson est considérée comme la pionnière de la lutte écologique grâce à son ouvrage écrit en 1962, Printemps silencieux. Ce livre qui dénonçait les ravages des pesticides contribua à l’interdiction du DDT en 1977 sous l’ère Nixon. Or, ici également, alors que l’unanimité scientifique est totale, on voit apparaître, comme sur le site du « Competitive Enterprise Institute » des attaques sur le caractère outrancier de l’œuvre de Carson et le fait que le DDT n’était pas si néfaste que cela. Pourquoi, après 30 ans, revenir sur cette controverse ? Simplement parce que l’ouvrage marqua une rupture et la première victoire sur les lobbys industriels. En conséquence, discréditer l’œuvre, c’est tenter de montrer que le virage pris fut basé sur des données erronées et que « le besoin d’une intervention gouvernementale sur le marché doit être rejeté ».

J’ai vraiment beaucoup apprécié cet ouvrage qui n’est pas un travail à charge contre certains organismes ; on sent la rigueur d’un historien parmi les deux co-auteurs. L’ouvrage est excessivement bien documenté avec 60 pages de notes à la fin. C’est aussi un livre qui fait réfléchir sur le travail de certaines agences de relations publiques qui acceptent consciemment de concevoir des campagnes outrancièrement mensongères et ce en toute connaissance des risques.

L’ensemble fonctionne assez bien et les auteurs rappellent qu’un tiers des américains croit toujours que Saddam Hussein était derrière les attentats du 11 septembre, qu’un quart pense qu’il n’y a aucune preuve que le tabac peut tuer et 40 % doutent de la réalité du réchauffement climatique.

La principale information que j’ai retirée de cette lecture réside dans la complexité et rigueur des campagnes propageant le doute.

Complexité parce que j’imaginais qu’elles étaient surtout l’œuvre des lobbys économiques. Or, si ces lobbys sont extrêmement puissants, ils ne suffisent pas à expliquer la réussite des campagnes. J’ai découvert qu’un petit noyau d’hommes (Jastrow, Seitz, Nieremberg, Singer) plutôt issus de la haute administration américaine et généralement de l’aile ultralibérale de la politique et de la guerre froide, détenait les maillons d’influence, les réseaux clés et l’accès au processus décisionnel. Et que les fondements ultimes de leur action n’étaient pas la défense d’une entreprise mais de l’idéologie de la libre entreprise. Après la guerre contre le communisme, ces personnes ont diagnostiqué que le premier ennemi du système libéral était l’environnementalisme (décrit comme une pastèque : vert à l’intérieur, rouge à l’extérieur) et que sous prétexte de protection de l’environnement, c’était tout une idéologie régulatrice qui pouvait se mettre en place et saper les fondements de la libre entreprise, base de la démocratie américaine.

J’ai aussi été étonné par la rigueur des dispositifs propageant le doute : utilisation de think tanks, recrutement de scientifiques, création de pseudo organes scientifiques, campagnes de communication dans la presse économique, attaques ad hominem contre les scientifiques adverses, argumentaires élaborés, mise en avant auprès des rédacteurs en chef du nécessaire équilibre médiatique des points de vue.

Pour terminer, j’ai bien apprécié l’analogie présentée en épilogue de l’ouvrage et que je reproduis ci-dessous.

« Imaginez un gigantesque banquet. Des centaines de millions de personnes viennent y manger. Ils mangent et boivent jusqu’à satiété, dégustant ce qu’il y a de meilleur et de plus abondant comme jadis dans les villas romaines ou dans les palaces médiévaux européens. Puis, un jour, un homme arrive habillé en serveur de restaurant. Il dit qu’il apporte la note. Les convives sont alors choqués. Certains arguent que ce n’est pas leur note. D’autres nient le fait que ce soit même là une note. D’autres encore nient le fait qu’ils aient mangé quoi que ce soit lors du repas. Un convive affirme que l’homme qui tend la note n’a pas de légitimité pour le faire et qu’il n’est vraisemblablement pas serveur du restaurant, mais qu’il essaye simplement d’attirer l’attention sur lui pour gagner de l’argent pour ses propres projets. Finalement, le groupe conclut qu’ils ignoreront simplement ce garçon de café et partiront. »

C’est là où nous en sommes au sujet du réchauffement climatique

Auteur de nombreux livres et articles sur l'Europe, la communication, l'environnement et les crises, Thierry Libaert est Conseiller au Comité Economique et Social Européen. Point de contact de la délégation française.

Auteur de nombreux livres et articles sur l'Europe, la communication, l'environnement et les crises, Thierry Libaert est Conseiller au Comité Economique et Social Européen. Point de contact de la délégation française.